私たちにできる!自律神経を整える7つの実践法

2024年07月25日

はじめに

近年、現代社会において多くの人々がストレスや不規則な生活習慣により、自律神経のバランスを崩しやすくなっています。

自律神経を整えることは、健康を維持し、心地よい生活を送るために非常に重要です。

そこで今回は、自分の意思で実践できる7つの方法をご紹介します。

1. 自分でできる!自律神経の調整法を試してみましょう

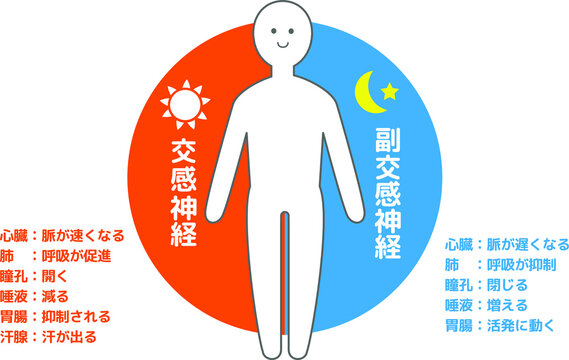

自律神経は意識的にコントロールしにくいとされていますが、呼吸法や瞑想などを通じて調整することが可能です。深呼吸やゆっくりとした腹式呼吸を取り入れることで、副交感神経の働きを高め、リラックス効果を得ることができます。

ゆっくりと休息を取ったり、少し歩くなど、生活習慣を少し変えることで自律神経を整えることができます。

2. ストレスを減らして、交感神経の過剰な働きを休ませましょう

ストレスを減らして、交感神経の過剰な働きを休ませましょう。

忙しい日常の中でストレスがたまると、交感神経が常に活発に働き続け、心身の疲労が蓄積してしまいます。これを防ぐためには、適度なリラクゼーションとストレス管理が必要です。

例えば、動物と触れ合う時間を持ったり、お笑い番組を見て笑ったり、映画やドラマで感動したり、スポーツ観戦を楽しむことなどがあります。

これらの活動は、心をリラックスさせると同時に、交感神経の過剰な働きを休ませる効果があります。

また、趣味の時間を大切にし、リラックスできる音楽を聴く、深呼吸や瞑想を取り入れることも効果的です。規則正しい生活リズムを保つことも忘れずに。

これにより、交感神経のバランスを保ち、心身の健康を維持することができます。

3. 運動を取り入れ、弱った交感神経を元気にしましょう

適度な運動は自律神経のバランスを整えるために効果的です。ウォーキングや軽いジョギング、ヨガなどの運動を定期的に行うことで、交感神経と副交感神経の働きを調和させることができます。

体を動かして、低下した交感神経の機能を活性化させましょう。

便利な現代社会では、日常的な運動不足が問題となり、交感神経の機能が低下しがちです。あえて不便を楽しむことで、自然に体を動かす機会を増やしましょう。

例えば、エレベーターを使わずに階段を上る、近距離なら車を使わずに歩く、デスクワークの合間にストレッチをするなどの工夫が考えられます。

適度な運動を日常に取り入れることで、交感神経のバランスを整え、心身の健康を維持することができます。また、運動と同時に水分補給も大切です。1日に約2リットルの水を摂取することを心がけ、特に空腹時や回数を多めに分けて摂ることが効果的です。

4. 夜は十分な睡眠をとって、副交感神経の働きを促進しましょう

夜は十分な睡眠をとって、副交感神経の働きを促進しましょう。 質の良い睡眠は、自律神経のバランスを整えるために非常に重要です。特に、寝る前にスマホやタブレットの使用を控えることが効果的です。

スマホやタブレットの画面から発せられるブルーライトは、脳を刺激して覚醒状態を維持しやすくなります。そのため、寝る前にはこれらのデバイスを避け、リラックスできる環境を作ることが大切です。本を読む、リラックスできる音楽を聴く、深呼吸をするなど、リラックスできる習慣を取り入れましょう。

5. 腸内環境を整えて、内臓の健康を大切にしましょう

腸内環境を整えることは、内臓の健康を保つために非常に重要です。

腸は「第二の脳」とも呼ばれ、全身の健康に大きな影響を与えます。腸内の善玉菌を増やし、悪玉菌の増殖を抑えることで、消化機能が向上し、免疫力も高まります。

食べたもので身体はできています。

バランスの取れた食事を心がけ、特に発酵食品や食物繊維を多く摂ることが腸内環境を整える鍵です。ヨーグルト、納豆、キムチなどの発酵食品や、野菜や果物に含まれる食物繊維を積極的に摂取しましょう。添加物の多い加工食品を控え、新鮮で自然な食材を選ぶことで、腸内環境をさらに改善できます。

健康な腸内環境は、内臓全体の健康を支えるだけでなく、心身のバランスを保つためにも欠かせません。

6. 目や耳への負担を減らして、自律神経をリラックスさせましょう

現代の情報化社会では、目や耳が過剰な情報にさらされることが多く、脳への負担が増えやすくなっています。これにより、自律神経が疲れやすくなり、バランスが崩れることがあります。目や耳への負担を減らすことで、自律神経をリラックスさせることが大切です。

例えば、デジタルデトックスを取り入れ、スマホやパソコンの使用時間を制限することが効果的です。また、自然の中での散歩や、静かな場所でリラックスする時間を持つこともおすすめです。さらに、何も考えずにぼーっとする時間を大切にすることで、脳を休めることができます。

こうした工夫により、視覚や聴覚の疲労を軽減し、自律神経のバランスを保つことができます。

7. 過剰な競争社会に無理に適応する必要はありません

現代の過剰な競争社会に無理に適応する必要はありません。

仕事や日常生活でのプレッシャーが増える中、自分なりの生き方を大切にすることが重要です。他人と比べるのではなく、自分自身の価値観や目標に基づいて生活を設計しましょう。

例えば、自分が本当にやりたいことに時間を使い、自分のペースで進むことが大切です。趣味を楽しむ時間を持つ、家族や友人との時間を大切にする、自分の心と体の声に耳を傾けるなど、自分らしい生活を追求しましょう。

自分なりの生き方を大切にすることで、過剰なストレスを避け、自律神経のバランスを保つことができます。競争社会の中で自分を見失わず、心地よい生活を送りましょう。

◆当院へのご予約方法◆

電話・web予約・LINE

からご予約調整できますが

LINEから友達登録して頂きチャットでご予約して頂くと

一番スムーズに対応できますのでおススメです。